2025年汽车行业巨变:技术突破重构全球竞争格局

【本文转载自:xmzc.500mm.cn】

2025年11月,全球汽车行业正经历前所未有的技术革命与市场重构。中国以38%的全球市场份额巩固领先地位,比亚迪和吉利首次跻身全球车企前十;固态电池商业化和L4级自动驾驶落地标志着技术拐点到来;各国政策法规密集调整引发产业链连锁反应;而跨国合作呈现"技术换市场"的新态势。这场变革正在重塑未来十年的产业版图。

固态电池量产与L4落地:技术革命全面爆发

2025年成为新能源汽车技术的"量产元年"。宁德时代在合肥投产的5GWh固态电池产线实现能量密度450Wh/kg突破,充电10分钟即可补充1200公里续航,搭载该电池的蔚来ET7(参数|询价) 150kWh版本在欧洲市场引发抢购热潮。比亚迪则通过钠锂混用方案,将汉(参数|询价)EV的低温续航提升20%,其固态电池专利申请量已占全球35%。

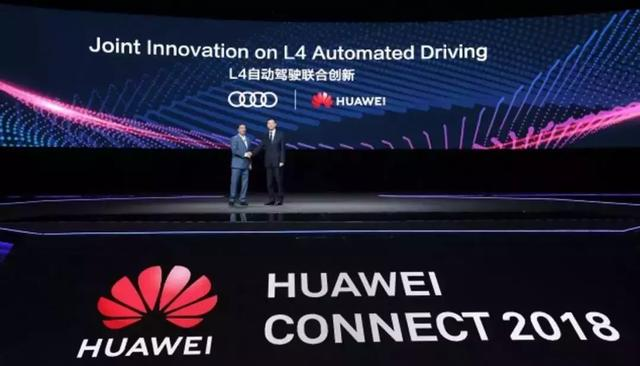

智能驾驶领域同样迎来突破。在北京亦庄智能网联示范区,300辆无方向盘Robotaxi累计完成3300万公里测试,事故率比人类司机低90%。英伟达Thor芯片(2000TOPS算力)的装车,使理想L9(参数|询价)等车型首次实现智驾与座舱算力共享,系统成本降低40%。华为ADS 3.0系统在深圳已支持无高精地图城市(参数|询价)通行,接管率较上一代下降92%,成为首个通过欧盟整车型式认证的中国智驾方案。

行业数据显示,2025年全球搭载L3+级别自动驾驶的车型销量将突破200万辆,中国在智能驾驶专利数量上占比达58%,首次超越美国成为技术输出国。但专家警告,自动驾驶责任认定仍存灰色地带——德国联邦机动车管理局最新数据显示,L3级事故中车企与驾驶员责任纠纷率高达37%。

中国市场份额达38%:比亚迪吉利改写全球排名

乘联会最新数据显示,2025年9月中国汽车全球份额攀升至38%,1-9月累计销量2432万台,同比增长13%。其中新能源汽车出口70.16万辆,同比激增132%,比亚迪ATTO 3在欧洲售价3.8万欧元,直追大众ID.系列。

全球车企排名迎来历史性变革。比亚迪以5.2%的全球份额首次进入前十第六位,吉利则以3.1%位列第九。反观大众集团在中国市场份额同比下降2.3%,为应对危机,其与FAW的合资公司宣布2026年前推出11款中国特供车型,包括6款基于MEB平台的电动车。

市场格局呈现"两极分化":高端市场上,蔚来ET9以81.49万元售价刷新中国品牌纪录;而在10万元以下市场,五菱缤果全球销量突破50万辆,成为首个进入全球单一车型销量前十的中国电动车。这种"全价格带覆盖"策略,使中国车企在东南亚、拉美等新兴市场份额快速提升,巴西市场比亚迪销量同比增长46.4%,市占率达4.6%。

政策法规重塑产业生态:中国升级免税门槛欧盟碳关税生效

政策层面正经历"冰火两重天"。中国财政部等三部门联合发布公告,2026年起新能源车免税门槛全面升级:纯电车百公里电耗需≤12kWh,插混车型纯电续航不低于100公里。这导致现有目录中约20%车型面临淘汰,但推动车企加速技术升级——比亚迪骁遥电池通过4C超充技术,使增程车型纯电续航突破400公里,刚好满足新规要求。

欧盟则正式实施碳关税政策(CBAM),对进口电动车的电池碳足迹设定严苛标准。中国电池企业通过在匈牙利建厂(宁德时代)、采用绿电生产(比亚迪)等方式应对,使出口成本增加约15%。但欧盟内部出现分歧,德国汽车工业协会数据显示,若严格执行碳关税,欧洲车企将损失27亿欧元中国市场份额。

美国政策转向更为激进。"大而美法案"取消7500美元电动车税收抵免,导致特斯拉Model Y在美国销量环比暴跌61%。与此形成对比的是,中国八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案》提出,2025年新能源车销量目标1550万辆,通过以旧换新补贴2万元、充电设施"乡乡全覆盖"等60余项措施,持续激活市场需求。

大众FAW深化合作:跨国联盟进入技术共享新阶段

全球汽车产业正形成新的合作范式。2025年3月,大众与FAW在德国签署协议,共同投资24亿欧元开发纯电平台,首款车型ID.7 LWB将在中国独家生产并出口全球。更具突破性的是宝马与华为的合作——双方联合开发的车载系统首次实现鸿蒙生态与宝马iDrive的无缝对接,搭载该系统的新世代iX3在慕尼黑车展首发后,订单量两周内突破3万辆。

这种"技术换市场"的合作模式正在蔓延:吉利与雷诺成立的巴西合资公司投入38亿雷亚尔(约51亿元人民币),基于吉利GEA架构本地化生产两款电动车;地平线与大众合资的酷睿程公司,将在2027年前推出算力500-700TOPS的自研芯片,摆脱对英伟达的依赖。

但合作并非坦途。欧盟委员会最新提案要求,2027年起车企需披露50%以上的合作技术细节,这可能限制中国企业对欧洲的技术输出。中国汽车工业协会数据显示,2025年上半年中外车企技术合作项目同比下降18%,部分企业开始转向东南亚建立"技术飞地"。

这场席卷全球的汽车产业变革,正以前所未有的速度重塑竞争格局。当中国品牌在电动化、智能化领域形成技术代差,当传统巨头加速抱团取暖,当政策法规成为新的竞争壁垒——2025年的汽车行业,既是技术突破的狂欢,也是全球博弈的战场。正如大众集团CEO奥博穆所言:"这不是一场百米冲刺,而是决定未来十年产业话语权的马拉松。"