八部门定调2025新能源车市 1550万辆目标背后补贴政策将如何延续

【本文转载自:snfs.500mm.cn】

2025年9月12日,工业和信息化部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,明确提出2025年新能源汽车销量目标1550万辆,同比增长约20%。这一数字较2024年1286.6万辆的实际销量,意味着新能源汽车渗透率将突破48%,政策工具箱里的补贴延续问题成为行业关注焦点。

政策核心目标拆解:1550万辆背后的增长逻辑

八部门在方案中用"准、实、新"三个字概括政策亮点。准确把握行业趋势——2025年汽车总销量目标3230万辆,新能源占比需达48%,这要求每月平均销量突破129万辆,而2024年同期月均仅107万辆。实打实地推出60余项细化措施,包括公共领域车辆电动化试点(25城新增70万辆新能源车)、县域充换电设施补短板等。

最关键的新思路体现在"以高质量供给创造需求",明确提出要"落实好新能源汽车车辆购置税、车船税减免优惠政策,保障平稳有序过渡"。这一表述被业内解读为补贴政策大概率延续的信号,尤其是针对私人消费的购置税减免可能通过"额度调整"而非"直接退出"的方式实施。

补贴延续可能性分析:从"全额免税"到"梯度退坡"

回顾政策脉络,2023年财政部等三部门已明确新能源车购置税减免分三阶段实施:2024-2025年全额免税(每车免税额不超过3万元),2026-2027年减半征收(减税额不超过1.5万元)。当前1550万辆目标若要实现,2025年购置税减免政策必须延续,但可能出现两大调整:

-

免税额度动态调整:15万元以下车型保持全额免税,15-30万元区间按比例减免,30万元以上车型取消优惠。这与2025年1-8月销量数据吻合——15万以下新能源车占比达58%,是政策敏感群体。

-

车船税减免加码:方案特别强调"深化新能源车险改革,优化商业车险基准费率",可能通过降低保险成本对冲部分购车支出,形成"购置税+车险"的组合优惠。

市场影响:车企加速技术下放与价格博弈

政策信号一出,车企已迅速行动。比亚迪宣布将第五代DM混动技术下放至10万级车型,汉L纯电版续航提升至860km;小鹏全系标配图灵AI智驾系统,将40万级技术带入20万区间。这种技术平权背后,是对政策红利的精准预判。

但压力同样明显。中汽协数据显示,2024年新能源汽车平均毛利率已降至12.3%,较2022年下降5.7个百分点。若补贴退坡,价格战可能从"明降"转向"暗补",如蔚来推出的"电池租赁+免费换电"套餐,本质是通过金融手段消化成本压力。

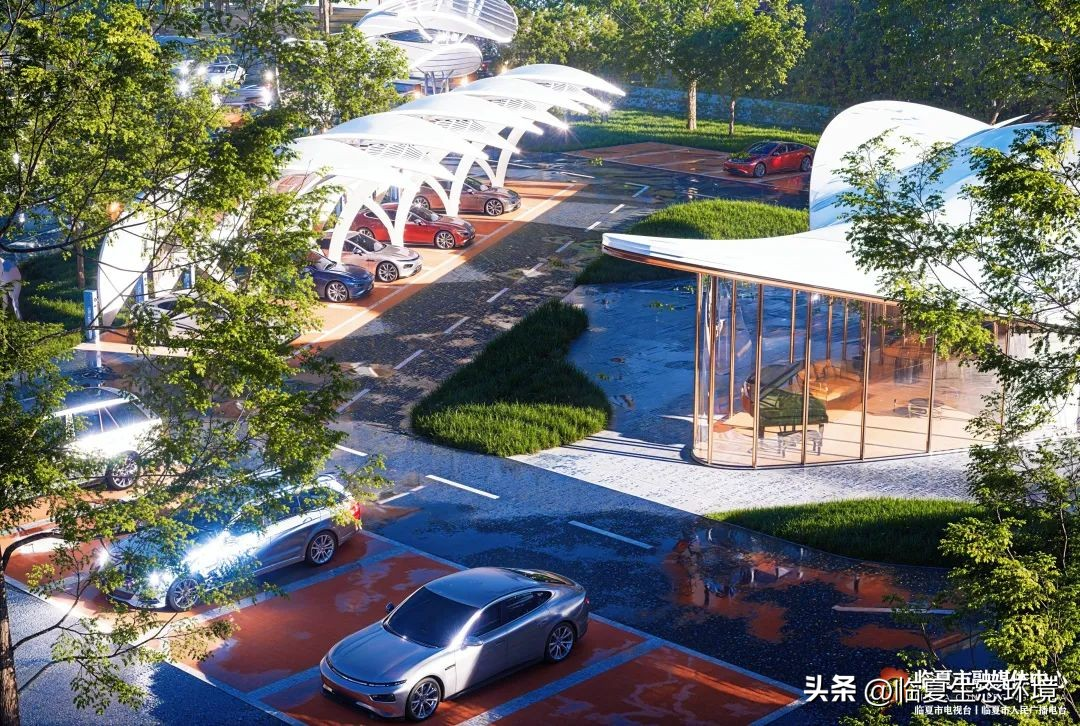

基础设施配套:5000座换电站与乡乡全覆盖

支撑1550万辆销量的,是补能网络的快速扩张。方案要求"深化换电模式发展",蔚来已建成3172座换电站,计划2025年底突破5000座;东风风行将800V高压平台引入10万级车型,实现"14分钟补能300公里"。县域市场成为新战场,充换电设施"乡乡全覆盖" 试点已在全国200个县启动,直接拉动农村地区新能源车渗透率从2024年的18%提升至2025年的25%。

挑战与应对:1550万辆目标的三大支撑点

要实现1550万辆,行业需破解三大矛盾:

-

供应链韧性:动力电池占整车成本40%,宁德时代与广汽、理想等车企的合资建厂模式(如"厂中厂"),可将电池供应周期缩短至7天,较传统模式提升50%效率。

-

技术迭代速度:固态电池商业化进入倒计时,东风汽车350Wh/kg固态电池已通过-30℃极寒测试,2026年量产上车后,将推动整车续航突破1000公里,解决北方市场冬季续航焦虑。

-

国际贸易壁垒:面对欧盟碳关税和美国IRA法案,方案提出"完善汽车出口金融服务",支持车企在海外建厂。2025年1-8月中国新能源车出口201.4万辆,同比增长90.4%,海外产能布局成为关键变量。

站在2025年收官倒计时,1550万辆目标既是压力也是动力。当政策红利与技术突破形成合力,新能源汽车正从"政策驱动"加速迈向"市场驱动"。对于消费者而言,抓住补贴窗口期的同时,更应关注电池质保、充电网络等长期使用成本;对于车企,这场战役的终极战场,早已从"价格竞争"转向"生态构建"。