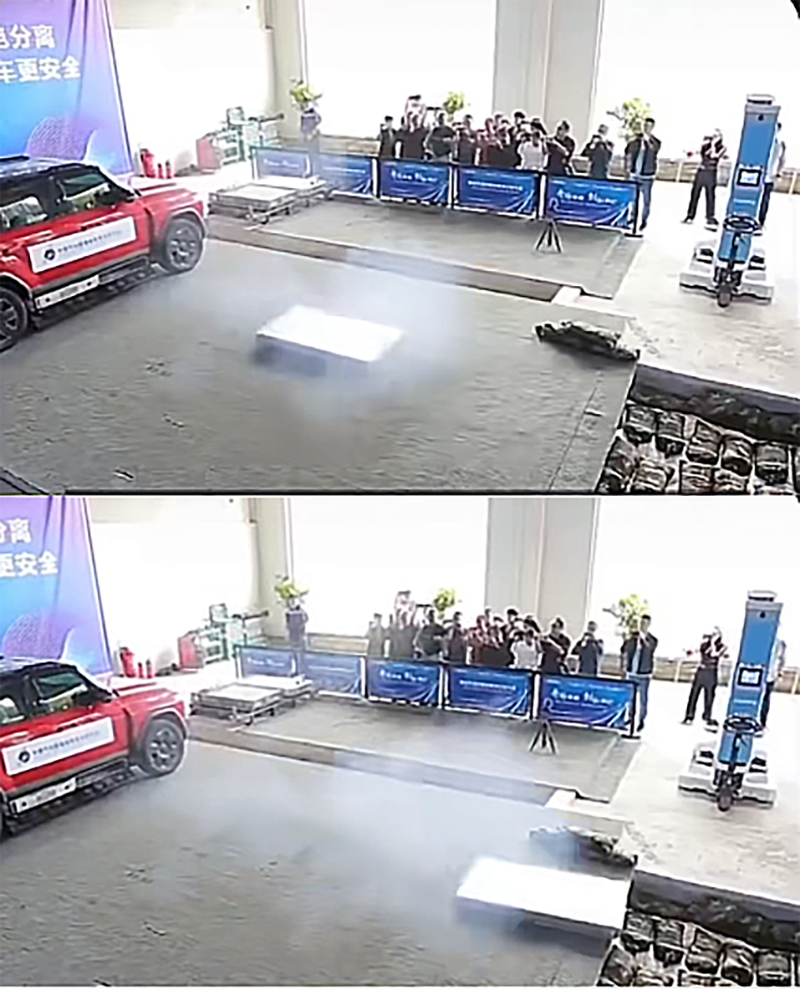

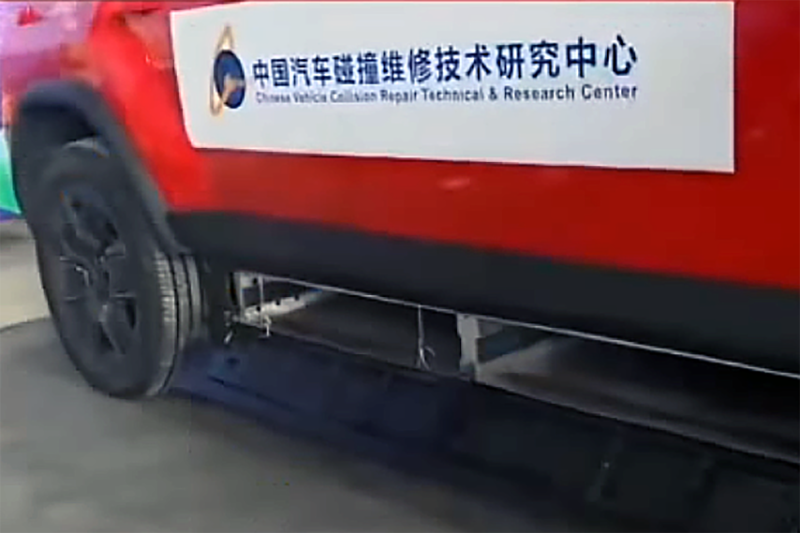

进行“电池弹射”争议技术展示的研究中心终于回应:非全场景弹射

一则关于电动汽车动力电池包(总成)“自动弹射”的视频已被热议多天,传闻是由中国汽车碰撞维修研究中心联合均胜电子共同开发;但是均胜电子方面已明确做出回应,称其与该研究中心没有任何形式的技术开发合作,究竟初始视频为何要把均胜电子捆绑上这个闹笑话的测试不得而知。

然而在确定没有均胜电子的事情之后,该研究中心难道不应该有一个官方解释吗?

毕竟这一弹射方案看起来是非常离谱的。

再来看一次测试现场视频。

感受如何?

先不谈主观感受,一名自称为中国碰撞维修技术研究中心工作人员的男士发布了视频,对相关争议进行了详细解释。

解释为:

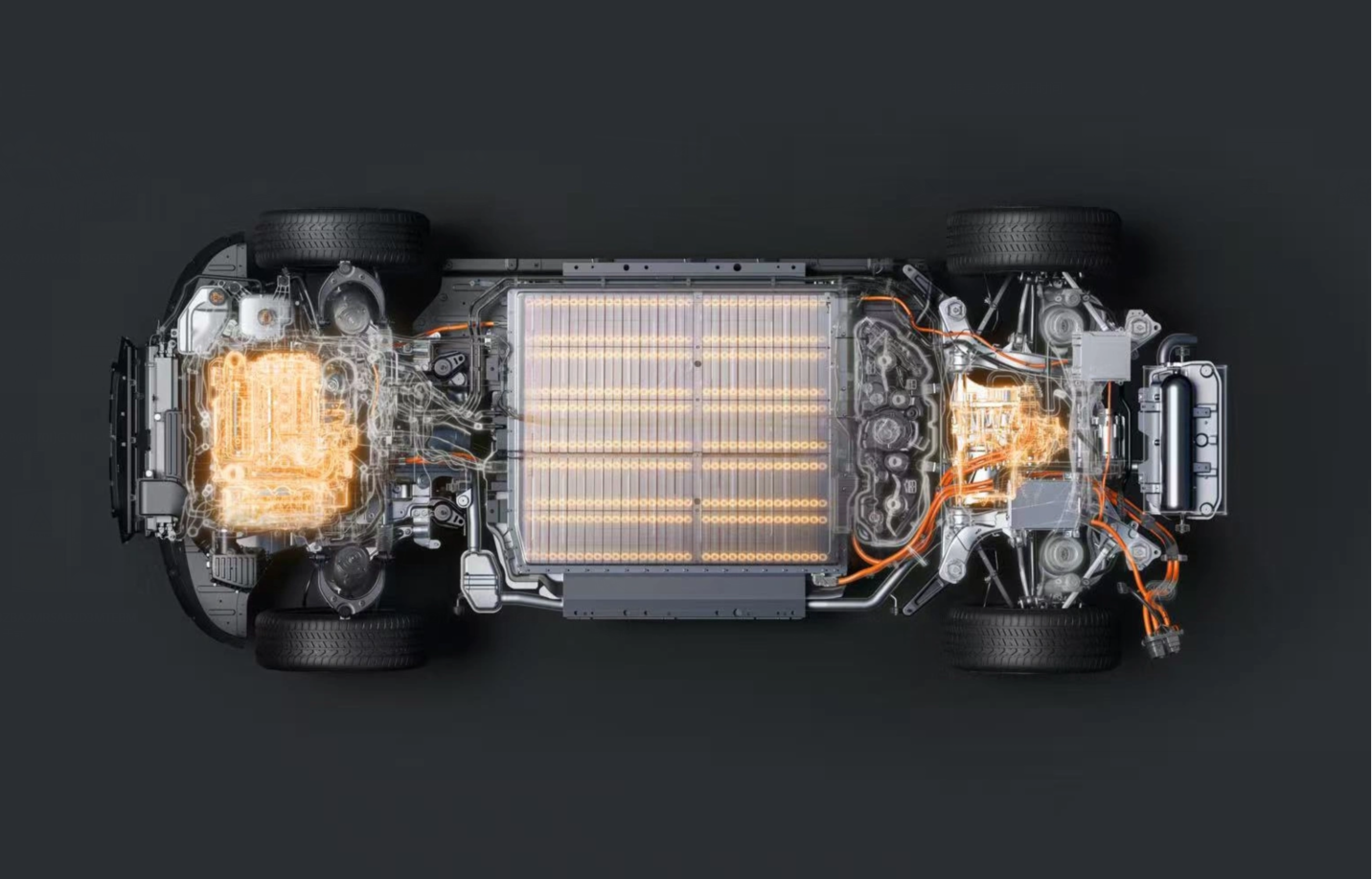

该项技术研发的出发点并非应对电池热失控,而是为了探索侧插式换电的补能方式;意思是在车辆右侧完成动力电池包的整组插拔式更换,旨在探索为新能源汽车用户提供更便捷、更高效的补能选择。

随后工作人员发现在特定的结构设计下,电池组具备主动脱离车身的可能性。

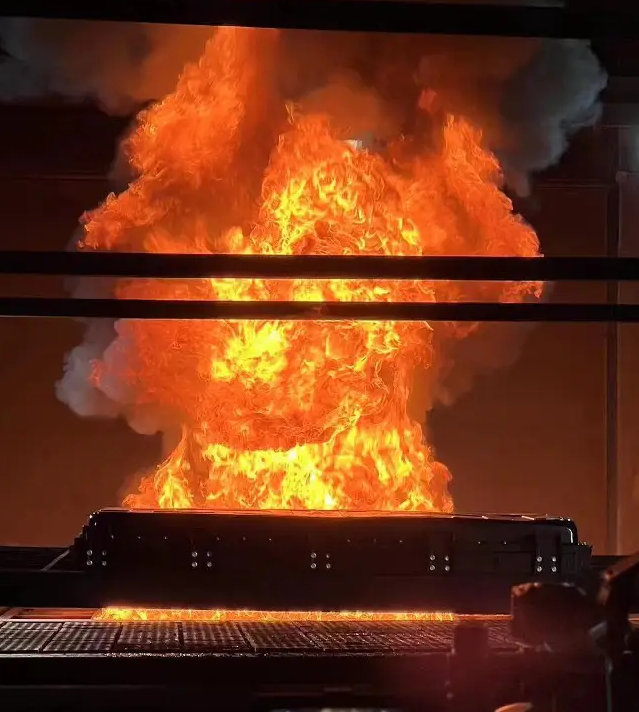

基于该发现,团队进而思考如果在电池热失控等极端情况下,能否通过弹出电池的方式避免车辆整体遭受更大范围的损失。由此开启了电池弹射功能的测试。

在安全方面,其称视频中展示的弹射画面并非在任何情况下都会触发,而是存在明确的技术限制;团队最初就确立了“不安全不弹射”的核心原则,在系统中预留了车辆感知系统、定位系统、电池管理系统等多个模块接口。只有在系统综合判断当前环境安全时,电磁弹射机制才会被激活。反之在密集环境、人车混行等存在安全隐患的场景里,弹射功能绝对不会启动。

其认为的安全环境包括但不仅限于无密集人群、非人车混行路段。

现在能否认可“电池弹射”技术?

笔者依然不认可。

什么是“无密集人群”的环境呢?

是不是可以理解为有少量人员的环境?有那么几个人在道路上行走显然不属于密集。那么少数行人的生命安全就不需要考虑了吗?并且如果车辆发生严重碰撞,弹射机制的系统碰撞感应触发装置是否有可能被损坏,又是否有可能误触发,这些都是无法100%确认的问题;并且任何系统硬件都有故障的概率,发生故障则有误触发的概率,如果弹射系统发生故障而误触发,后果也是难以预估的。

什么是“非人车混行”路段?

无非是仅供汽车或摩托车行驶的机动车道,可参考的有高速公路、城市快速路和高架路桥。在这些场景中的车辆发生碰撞如果允许电池弹射的话,路面上忽然出现一组银色的电池组,侧后方车辆能及时发现吗?基本上是难以及时发现的,尤其是在逆光驾驶等场景中;所以只要把电池组弹射出去,其必然会给其他车辆的行驶安全埋下巨大的隐患。要知道高速公路也有桥梁路段,如果车辆在高架路桥上弹射出电池组并影响到其他车辆,其他车辆有没有可能因压到路面上的电池组而失控坠桥呢?这都是有可能发生的。

如果在高速公路、城市道路、人员密集路段均无法弹射电池的话,那还有其他场景需要让电池弹出去吗?

想来是没有必要了。

至少绝大多数家用汽车是几乎不会开至人迹罕至的区域的。

所以这项技术的探索实在是看不到实际意义,中国汽车碰撞维修技术研究中心也不是一个娱乐机构;该研究中心属于迈特集团,该集团创立于2011年,其法人盖方同时是中国汽车维修行业协会副会长,理论上这应当是一个严肃的技术研发机构。那么有这样一家研究中心搞出如此荒唐的技术测试,看起来总是有些难以理解了。

并且换电模式本就有多种方案,最常见的是从底部完成拆装,之前也有出现过从车尾进行拆装的方案;侧向抽拉式拆装方案倒也值得研究,因其不需要配套使用举升机等设备,可以更高效的完成换电。但是在换电领域里的两大巨头目前均无相关方案的公开资料,或许侧装方案也有不妥之处,这就需要技术研发人员来解读了。

然而不论如何,碰撞或热失控弹射电池的方案都是行不通的。

锂离子电池一旦热失控就难免会出现爆燃的情况,危险性较大;并且在碰撞中的车辆可能会侧翻或旋转,如果在这一过程中弹射则有可能让电池组撞击到相撞的车辆,后果也是难以预测的。

看来还是术业有专攻才好,修车就好好修车吧。