汽车品牌拉踩式竞争的起源:用户粉丝圈的建立与维护

问:

如何看待现在汽车品牌之间的拉踩式竞争,问题的根源究竟出现在哪里?

相信大多数汽车爱好者都想过这个问题的答案,只是答案一定是各不相同的;有些网友认为拉踩式竞争起源于某些新势力汽车品牌,其深谙互联网营销学且普遍高调的车企高管或创始人总是显得口无遮拦,不论是“领先”或“××万元以内最好”的描述是对所有竞争品牌与产品的拉踩,迫使竞争品牌不得不进行还击,进而产生了混乱的汽车行业“口水战。”

不能否认近两年里确实有这种现象的存在,但是汽车品牌之间的拉踩式竞争起源于用户粉丝圈。

凡将营销重心放在用户品牌粉丝圈的建立与维护上,客观上都很难做到良性的、富有商业道德感的竞争。

或许一定会有汽车爱好者不赞同该观点,但是客观事实就是如此。

如何维护一个品牌粉丝圈?

仅仅作为一个产品的用户,即便该用户偏爱某品牌也很难主观的去为品牌做品牌和产品的推广;除非有利可图;熙熙攘攘皆为利往,这是亘古不变的道理。有些用户会为了印证自己选择的正确性而主动向身边的人推广自己选择的汽车品牌与产品,这是客观存在的现象,但凡事都会有度,作为各行各业的从业者且同时作为汽车用户,其往往不会在这一方面投入过大的精力。

那么车企想要把用户变成粉丝,进而变成线下的、现实中的推销员则必须使其有利可图。

于是车企则会通过给予用户一定的产品或服务折扣、赠品或礼物的形式来维护用户,比如售后保养打折券或抵扣券,定期组织免费的旅游,等等;但是仅此还是不够的,因为每个用户都还是个体,相互之间的观念必然会有冲突,此时就需要一些意见领袖来将散沙组成模型。

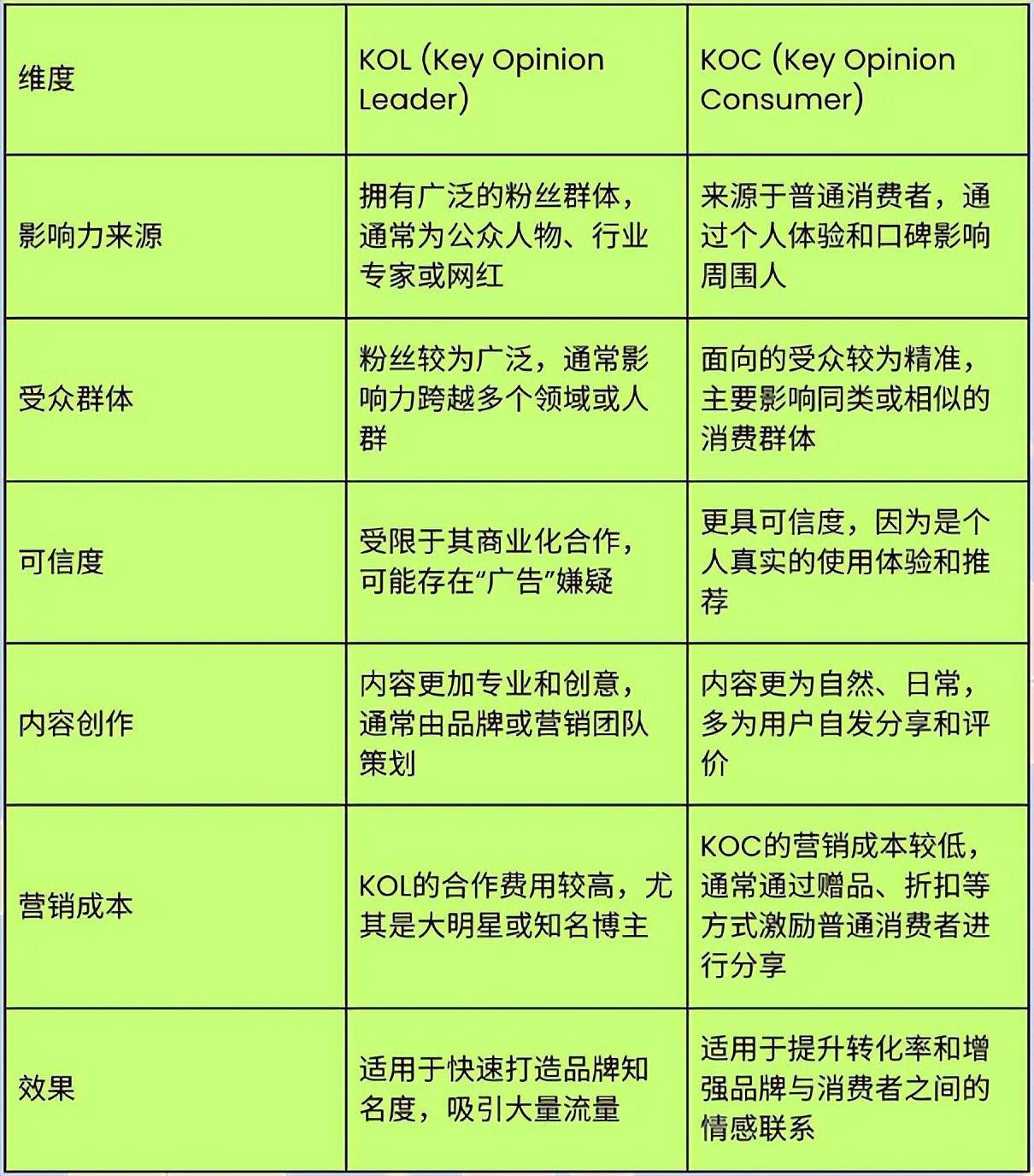

KOL&KOC顺势而生。

KOC是key opinion consumer的缩写,翻译为“关键意见消费者。”

在汽车粉丝圈里具备影响其他人消费决策的作用,其人设往往是博学的、果断的、言辞犀利且看似事业有成的——实际是吃车企更多的,KOC一定是内容创作者!不论其有没有本职工作。企业利用其在特定人群中的影响力,其以自身的影响力向企业明示或暗示索取,双方互惠互利,于是KOC成为汽车粉丝圈的组织者之一。

KOL是key opinion leader的缩写,翻译为“关键意见领袖。”

其特点与KOC相似,在影响其他人的实际购买行为上也有较大的影响力;但其还有另一重身份,那就是某个行业或领域内的权威人士,相较于KOC,其往往具备权威机构的认可,或者身份相对特殊,于是则能够成为“关键人”的角色——然而本质上也是吃车企更多的角色,基本没有人会无聊到去为一家企业、去为产业资本无偿的进行营销推广,总是有所图的。

于是车企利用KOL&KOC组织起了汽车用户粉丝圈,两方如何长久的维持利益关系呢?

答案很简单:

KOL&KOC一定要为品牌做出贡献。

可是这样的角色既不能帮助企业头脑风暴,也不可能去流水线打螺丝;那么能做的就只剩下在营销口发挥作用了,在没有其他选项可以维持利益交换的前提下,这些人物角色则会竭力为企业、品牌和产品进行推广。

但是其从事的行业往往与汽车学或营销学无关,于是在营销过程中难免会耍小聪明、走弯道式捷径;综合各个领域的“有史以来”但营销案例,其能够采用的普遍是恶性营销的方式,其中最为常见的就是拉踩式营销和民粹式营销。

可是这两种营销方式虽然卑劣,然而却收效甚好。

同时KOL&KOC和用户粉丝圈的营销是不受监管的,是企业可以随时与其撇清关系的;那么企业自然也乐于通过这一渠道去进行品牌和产品的推广,至于某些KOL/KOC可能的人设崩塌实际无所谓,因为模式已经成熟,企业随时可以培养出替代者,通俗来说那就是只要钱到位即可。

总结:

拉踩式营销属于典型的恶性竞争,可是那么多的汽车品牌被拉踩却都无能为力;究其原因正是上述所讲内容,就算把某些恶行累累的KOL/KOC绳之以法,与其存在利益关系的车企也不会受到实质性的影响,结果反而是受害企业落得个“以大欺小”的评价。

如何解决这个难题呢?

目前看来还是笔者之前讲过的方法,那就是要求所有KOL/KOC、新媒体、自媒体或知名博主等知名人士明示内容是否为广告;如果其发布内容涉及具体品牌与产品,则需要其进行必要的声明,同时相关账号必须在显著位置明确是否与相关企业存在利益关系。并同时设置监管机制,对上述人物角色进行审核;一经发现作假,则可以处罚、封号并禁止从事相关行业。

以此方案或可让已经成为“营销打手圈”的汽车用户粉丝圈得以净化,也才能让竞争回归正科学的道路。