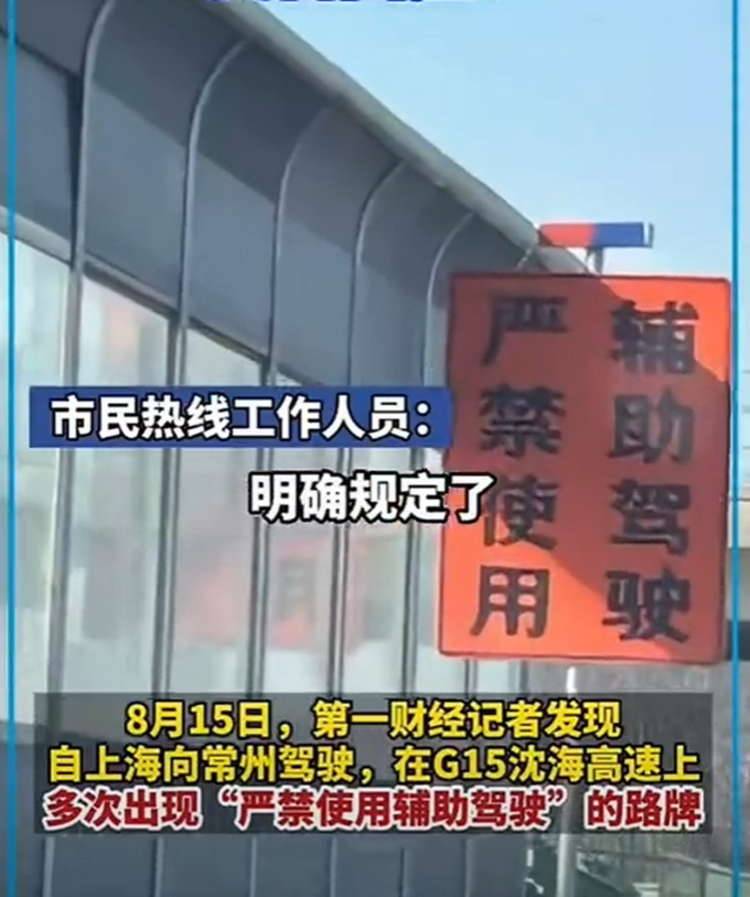

理性解读DCD测试:自主品牌不是老虎屁股,水平再高也是辅助驾驶

DCD所推出的辅助驾驶科普节目,其测试结果引发了广泛争议。而此番争议的核心要点主要有二:一是存在排名情况,其中位居榜首的是特斯拉。

这样的测试结论有什么问题吗?

在横评测试中,必然产生排名,而有了排名自然就存在先后次序。事实上,既不存在法律法规阻碍特斯拉位居榜首,也没有相关规定禁止第三方机构开展测试并公布排名。因此,无论相关测试由这家媒体还是其他媒体执行,所得出的结论都不应引发争议。然而,部分针对自主品牌综合测试结果的分析评论却毫无道理可言,像那些诸如“DCD应向所有自主品牌致歉”之类的文章便是典型例证。

可以这么解读问题吗?

如果有一天在中国举办足球世界杯,男足没有夺冠是不是要让裁判组公开道歉呢?

如果在美国举办一场乒乓球世界杯,美国男乒组没有夺冠,是不是也可以让裁判组公开道歉呢?

事实摆在眼前,实力欠缺就是欠缺,切莫将“黑哨”当作遮羞布;自主品牌并非碰不得的禁区,诚然中国汽车工业较欧美起步更晚,纵然在新能源汽车领域看似抢占了先机,可要知道电动汽车早在百年前便已问世并一度流行。即便如此,国产新能源车型的竞争力仍不容忽视,但其核心优势源于产业链前瞻布局带来的成本控制能力;而在智能辅助驾驶这一关键技术层面,目前尚未形成显著领先态势,更谈不上实现突破性超越。

在汽车芯片领域,当前仍由欧美企业占据着主导地位,诸如英飞凌、恩智浦、意法半导体、德州仪器、瑞萨电子、英伟达以及高通等皆是其中的佼佼者;不过,部分本土半导体企业正呈现出迅猛的发展态势,然而谈及是否已然实现超越,业内专业人士所给出的答案虽可能略显保守,却基于客观事实。

理性的去评价应当是:成长空间很大,我们正在成长。

在品牌的成长历程中,本应允许外界对其进行客观的评价与合理的批评;然而当下却滋生出一种“容不得说自主品牌半句不是”的怪象。那些基于事实的数据测评常遭恶意下架,即便怀着促其进步之心的犀利点评,也动辄被品牌方、合作企业乃至营销矩阵账号贴上莫须有的标签。这般高压态势下,众多新媒体平台已对讨论自主品牌讳莫如深。倘若这种趋势持续发酵,相关企业必将陷入认知误区——将虚妄之词奉为圭臬,把阿谀奉承当作良药。最终结局唯有二途:要么技术研发投入戛然而止,要么创新步伐彻底倒退。

水平再高也是辅助驾驶,谁都别吹牛!

不论是第三方测试机构还是品牌方,现阶段需要做的事情只有两件。

加强科普2级(对应国际标准的L2级)实际功能和正确用法加速落地2级(对应国际标准的L3级)汽车产品

2级所对应的乃是“组合驾驶辅助”系统,绝非真正意义上的自动驾驶。当启用该系统时,驾驶员需全程密切关注其运行状态,同时务必时刻留意道路情况,随时准备接过车辆的操控权。举例而言,在遭遇道路施工等特殊路段时,司机应当做好亲自掌控方向盘、刹车及油门的准备。在此情境下,系统能否准确判断并非核心要素,关键在于一旦系统出现误判,司机必须挺身而出确保行车安全——这并非选择性的建议或意见,而是驾驶员不可推卸的责任;若未能履行此义务,不仅违背相关法律规定,而且在发生事故后必将承担相应后果,甚至可能面临刑事处罚。

这样的辅助驾驶系统还有必要分个高低吗?

就如同从一群有着行为障碍的特殊人群里挑选出所谓的“最强助手”,即便选出来了也无法将其当作职业司机来使用;而2级系统的作用仅仅是辅助司机完成部分驾驶操作,在一定程度上缓解驾驶员的疲劳感罢了。

谁也别吹,因为谁先让3级(对应L3级)的智能汽车落地,谁就胜出了。

3级对应的是有条件自动驾驶,是智能汽车真正具备自动驾驶能力的开端。

截至目前,无论是国产车、合资车,还是绝大多数进口车型,均未能达到3级系统标准;唯有奔驰S级(参数|询价)的海外版本搭载了L3级自动驾驶技术,然而其应用范围也仅限于德国高速公路上的特定限速区间内实现全自主驾驶。因此,空谈并无实质意义,唯有打造出搭载“≥3级或L3级系统”的智能汽车方能彰显实力。切勿沉迷于低水平竞争中的优势自满,而应加大研发力度,减少无谓的口舌之争;切实推动真正适用于家庭使用的智能汽车落地才是当务之急,切莫稍有成果便陷入冗长的营销舆论战中。

在研发精神的某些角度上,有些自主品牌过于浮躁了。